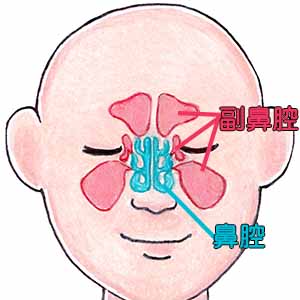

鼻の中は「鼻腔」と「副鼻腔」に分かれています。

鼻の中は「鼻腔」と「副鼻腔」に分かれています。

鼻の穴からのぞける部分が鼻腔で、その奥の方に広がっている空洞が副鼻腔です。

副鼻腔は左右、それぞれ4か所に分かれていて、その表面は薄い粘膜でおおわれています。

鼻腔と副鼻腔は小さな穴でつながっていて、副鼻腔に細菌が発生した場合などは、副鼻腔の粘膜から粘液が産生され、粘液といっしょに細菌も、この小さな穴を通して、鼻腔へ押し出されるようになっています。

副鼻腔炎とは、副鼻腔内に炎症を起こした状態です。

風邪や虫歯などが原因で、副鼻腔に細菌やウイルスが侵入し、副鼻腔内に炎症を起こし、粘膜が腫れて、余分な粘液が副鼻腔内にたまってしまいます。

また、鼻腔とつながる小さい穴がふさがってしまうと、鼻腔へ粘液がうまく排出されなくなり、症状がさらに悪化し、痛みを生じたりします。

症状としては

黄色い粘性のある鼻水や痰

鼻づまり

額や目の下のあたりの痛みや圧迫感

後鼻漏(喉に鼻水が流れる)

嗅覚の低下

などがあります。このような状態が3か月以上続くと、「慢性副鼻腔炎(蓄膿症)」ということになります。

副鼻腔炎と漢方

副鼻腔炎は副鼻腔に炎症を起こした状態です。

漢方では炎症は熱ととらえ、涼解楽や五涼華など、細菌やウイルスによる熱を取り除く漢方薬が候補になります。

また、粘性のある鼻水は、漢方的には湿熱と考えられます。

不要な水分が長期間滞留し、熱を帯びた状態です。

アルコールや脂っこい物、甘いものなどを摂り過ぎる傾向のある方に、比較的よく見られる体質です。

この場合は、瀉火利湿顆粒や勝湿顆粒、温胆湯などが候補になります。

この他、鼻づまりが酷いときは、詰まりを通す生薬が配合された辛夷清肺湯などが効果的な場合もあります。

また、漢方では「肺は鼻に開竅(かいきょう)する」と言われ、鼻は五臓の中でも肺との関係が深いとされています。

副鼻腔炎を繰り返す場合やなかなか完治しない場合は、「肺」の機能を高めることが、根本的な治療につながることもあります。

これには黄耆を多く含む、衛益顆粒などが候補になります。

衛益顆粒は、ウイルスや細菌、花粉など外から入ってくる邪気に対する身体のバリア機能を高める働きがあるため、花粉症や感染症の予防及び症状緩和にも使います。

また胃腸の機能が落ちていると、体内に「湿」を生じやすいため、胃腸機能が低下している場合は、胃腸機能を高める漢方薬を使うことで、副鼻腔胃炎を再発しにくい体を作っていきます。

つらい体の不調やお悩みは一人で悩まず、まずはお気軽に泰山堂へご相談ください。